本記事でお伝えしたいこと

・IoTデータの利活用を実現するためにはさまざまなネットワーク技術の使いこなしが重要

・エッジでのIoTデータ通信に適したネットワーク規格「LPWA(Low Power Wide Area-network)」

株式会社日立情報通信エンジニアリングの須賀田と申します。

「IoTデータ利活用のツボ」と題し、前回は現場でIoTデータを取得、収集するセンサーやカメラなど「エッジデバイス」の導入についてポイントをご説明いたしました。今回は「エッジデバイス」で取得したIoTデータを上位アプリケーションにつなげる「IoTネットワーク」についてご説明したいと思います。

当社が考えるIoTデータの大まかなデータの流れを下図に示します。

IoTシステムにおいては、エッジ(現場)でIoTデータを取得することは共通していますが、システムを導入する目的によりセンサーなどエッジデバイスを設置する環境は大きく異なります。現場でデータを取得して、そのデータを利活用する上位アプリケーションにデータをつなげるためには、システムを導入する環境に合わせたさまざまなネットワークを活用する必要があります。IoTシステムの導入環境ごとに当社が考えるネットワーク活用のポイントの一例をご紹介いたします。

製造ラインや設備に設置したセンサーから得たデータを、上位アプリケーションにつなげるためのIoTネットワークにおいて、当社が考慮するポイントは下記となります。

製造ラインレイアウト変更への柔軟な対応

製造工場の場合、製造するものが変更になるなどの理由から、製造ラインのレイアウト変更が行われるケースが多々あります。IoTネットワークにおいてレイアウト変更に柔軟に対応するためには「無線通信」に対応したネットワークの活用が必要となります。製造工場で無線ネットワークを活用するにあたっては以下の点を考慮する必要があります。

工場内の障害物への対応

工場内は多くの場合、鉄製のキャビネットや扉、製造設備など無線ネットワークにおける「障害物」があります。そのため無線電波の減衰が発生しやすい環境と言えます。無線ネットワークにおけるアクセスポイントの設置数や設置場所については、設置する場所の「環境アセスメント」を事前に行い、無線電波の状態や強度などを確認することが必要となります。

社会インフラ(例えばダムや河川の水位監視など)にIoTシステムを導入する場合、センサーなどエッジデバイスが設置される環境は「野外」となるケースがあります。野外設置において当社がIoTネットワークで考慮するポイントは下記となります。

ネットワーク回線の確保

野外の場合、センサーデータを上位アプリケーションにどのようにつなげるか?を検討する必要があります。LTEなどスマートフォンで使っている公衆回線が活用できる環境(公衆回線の電波が飛んでいる環境)であれば、公衆回線に対応したネットワークルーターを活用することが一般的です。難しいのは公衆回線が無い野外へIoTを導入するケースです。例えば、山奥のダムや河川の水位を監視する場合、へき地であるため公衆回線が活用できないケースなどです。このようなケースではネットワーク回線を自前で準備する必要があります。

IoTネットワークではIoTのデータをつなぐことを主な目的としたネットワークの規格「LPWA(Low Power Wide Area-network)」があります。LPWAには以下の特長があります。

LPWAの3つの特長

特長1:「低消費電力(Low Power)」

データの通信頻度などにもよりますが、ボタン電池で数年間稼働が可能な通信一体型センシングユニットなど

もあります。

特長2:「長距離通信(Wide Area)」

各種あるLPWA規格の多くが10kmを超える通信距離に対応しています。

特長3:「通信速度(低速です)」

Wi-FiやLTEといった無線通信と比較すると通信速度は低速です。

通信速度を低速にすることで特長1や特長2を実現しています。

この3つの特長から、LPWAはシンプルかつ、データ容量が小さいセンサーデータを通信するIoTに適していると言えます。

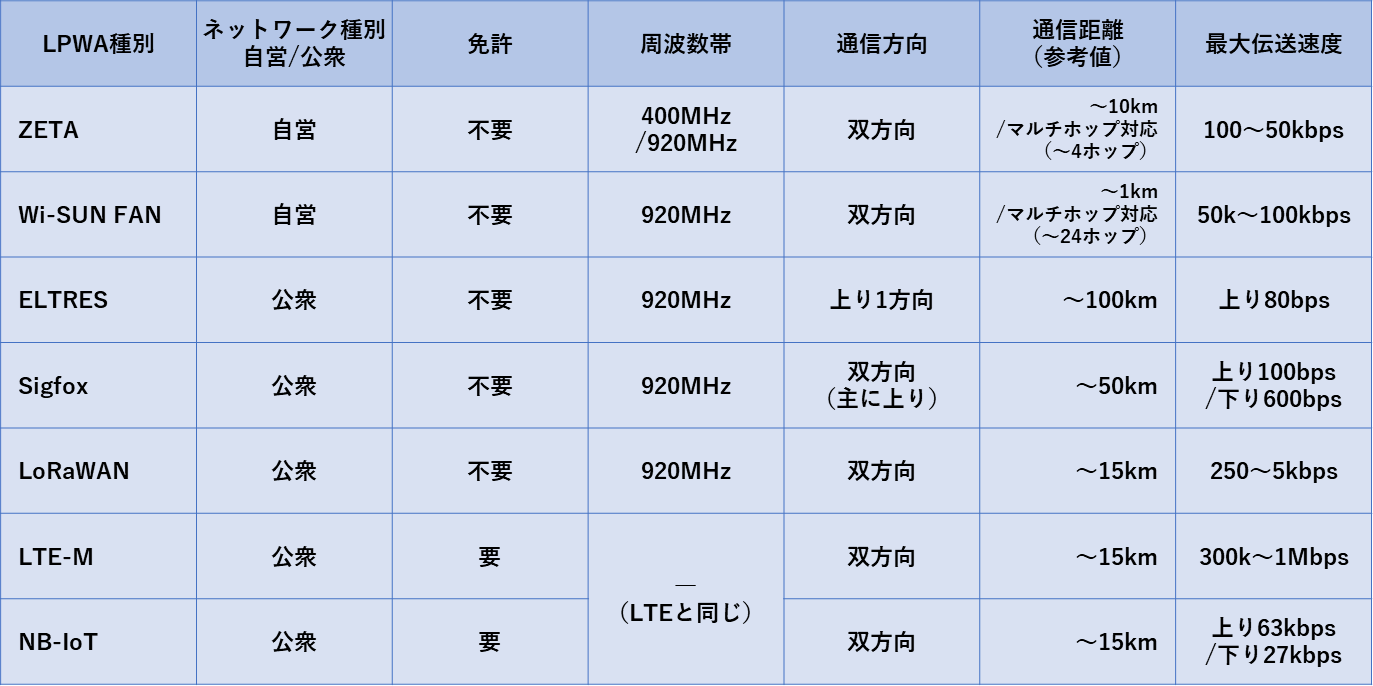

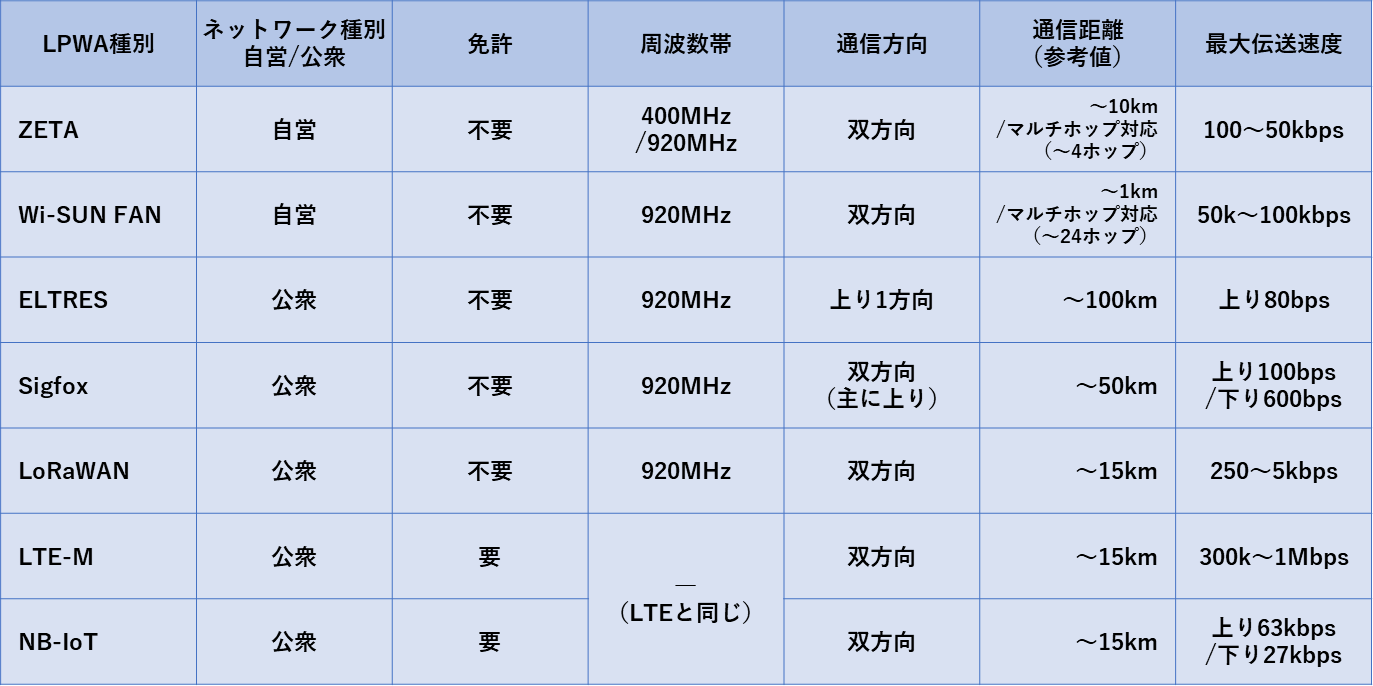

LPWAの規格について

LPWAには特長の異なるいくつかの規格があります。

【LPWA規格の一覧表(一部)】

上記で例とした「山奥で公衆回線が無い場合」では「ZETA」など自営タイプのLPWA規格を選択することがポイントとなります。

このようにIoTネットワークでは導入環境や目的を考慮したネットワーク技術の選定や導入環境のアセスメントが必要となります。

今回はIoTネットワーク導入の考慮ポイントを事例でご説明しました。さまざまなシチュエーションで活用が進むIoTにおいては、今回ご説明いたしましたポイント以外にも、セキュリティなど考慮すべきポイントが多くあります。当社ではお客さまのIoT導入環境や目的などヒアリングをさせていただき、IoTネットワーク導入を支援させていただきます。

今回は「エッジ(現場)におけるIoTデータ利活用のポイント〜IoTネットワーク編〜」をご説明しました。次回は「

エッジ(現場)におけるIoTデータ利活用のポイント〜IoTデータ管理編〜」をご説明します。

2023年2月

株式会社 日立情報通信エンジニアリング

エンジニアリング事業部 エンジニアリング事業企画本部 販売促進部 専任部長 須賀田 勉

※編集・執筆当時の記事のため、現在の情報と異なる場合があります。編集・執筆の時期については、記事末尾をご覧ください。