キーワード

- #エンジニアリング

- #交通

- #社会インフラ

"モノづくりだけ"でないことにチャレンジしたい

今回は、機能安全を担当している、エンジニアリング事業部 IoT Edge 技術開発本部 第2設計部 担当部長 山内尚雄さんとエンジニアリング事業部 通信技術開発本部 第4設計部 部長 松宮潔さんにお話を聞きます。

――では、早速ですが、機能安全規格に関わったのはどのようなきっかけですか?

山内:機能安全に巡り合う前は、私は高信頼や高セキュリティを求められる製品開発業務を主に担当していました。ところがリーマンショック以降(2009年以降)、業務も減少しており、新たなことに取り組んでみたいと考えておりました。そんな時にお客さまやパートナー様のところを回って会話していると「機能安全規格」という聞きなれないキーワードが幾度となく耳に入るようになりました。気になったので調べてみると日立の研究所でそれを調査していることを知り、当時の上司を説得し自ら日立の研究所に赴いて「機能安全」に関わる仕事をさせていただきました。正直に言うと、当時私自身ハードやソフトで"モノづくりだけ"でないことにチャレンジしたいという気持ちもあったと思います。

――そこから、現在の「機能安全」につながった?

山内:すぐには、そうなりませんでした。世の中では、まだまだ「機能安全」という考え方が浸透しておらず、研究所の企画部門が調査し始めているころだったと思います。もちろん、社内でも理解者は少なく「リスクが高いから」と反対の声もあり、大変な時期を過ごしました。初期段階では規格を読んだり海外の学会発表された論文を読み、半年くらい市場動向を調べていました。エレベーター、自動車、鉄道、航空機、建設機械、原子力発電など、本当に幅広く調べました。僕は、ロボットみたいのが大好きなので、建設機械に関わることがやりたいなと当時は思っていました。

日本市場とグローバル市場での「安全」に対する考え方の違い

――「機能安全」サービスが拡大していった背景は?

山内:鉄道の自動運転や保安系のシステムでは、緊急ブレーキをかけたり、前の列車との距離を保って走ったりする機能があり、これらは、国際的にも早く対応しなければならない分野でした。日立が鉄道分野をグローバル展開しようという時期とも重なり、「機能安全規格」関連サービスとしては、これが追い風になりました。

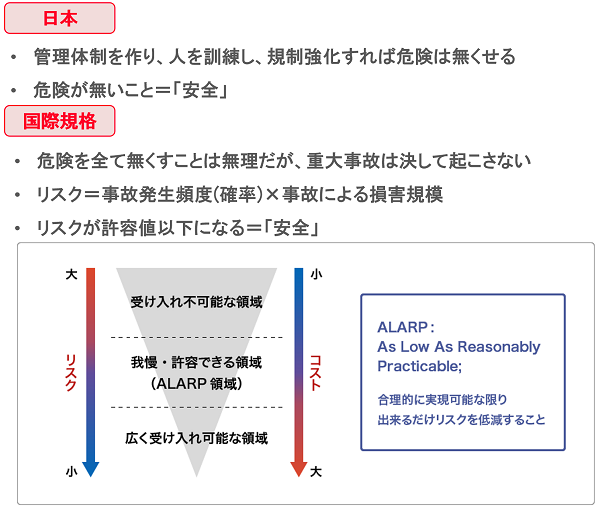

何故ならば、「安全」の考え方に、日本市場とグローバル市場では大きな考え方の違いがあったからです。私たちの社内にも当時ありましたが、ぼんやりと危ないと考えると安全サイドに倒し、止めておこう、止めてしまおうという考えにすぐに至ってしまうのですが、グローバル市場では、安全と合わせてAvailability(可用性)のバランスが求められます。視点が異なるのです。

ホワイトペーパー:機能安全規格について

図. リスクに対する意識の差

図. リスクに対する意識の差

「機能安全規格」サービスは鉄道分野から市場を開拓し、自動運転が広まった自動車でも大きく認知されるようになり、その後、建設機械など他の分野に拡大していきました。

機能安全は、文化包丁だよね。

――松宮さんは、山内さんが決めた「機能安全規格に対応した設計ルール」を利用する立場ですが、どのように感じていますか?

松宮:私は、カーナビの開発やECUの開発など行ってきました。立場で言うと山内さんが決めた「機能安全規格」をもとに開発を担当する側です。山内さんとは立場が異なるので、正直、「機能安全規格」への適用は、「面倒だな」と思ったこともあります。

山内:でも、お客さまからは、それが出来るなら何でもできますよねって言われ、色々と他のことも相談されたりしています。というのも、普通、製品開発においてはメインとなる機能・性能の議論から始まりますが、「機能安全規格」という切り口で仕様を議論するとそちらの方が実は難易度が高かったりすることが多いからです。それで「機能安全は、文化包丁だよね。」って言われたこともありました。何でも切れる=何でもできる。って。

松宮:私たちも「機能安全規格」に関する理解が深まるにつれ、「面倒だな」という気持ちは払拭され、 お客さまから「技術」だけでなく「品質に対する考え」や「論理的に追及する姿勢」など、幅広い観点から評価いただくようになり、仕事上の信頼関係に繋がっていることを実感しています。なので、今では山内さんとは大きな信頼関係で結ばれているようにも感じています。自動車分野ではコネクテッドカーという流れの中でセキュリティリスクがクローズアップされています。今後は「機能安全規格」のセキュリティ分野への拡大も図っていきたいと思いますので、山内さん、これからもよろしくお願いします。

山内:はい、ぜひタッグを組んで進めましょう。こちらこそよろしくお願いします。

2022年7月

株式会社 日立情報通信エンジニアリング

エンジニアリング事業部 IoT Edge 技術開発本部 第2設計部 担当部長 山内 尚雄

エンジニアリング事業部 通信技術開発本部 第4設計部 部長 松宮 潔

関連リンク

※編集・執筆当時の記事のため、現在の情報と異なる場合があります。編集・執筆の時期については、記事末尾をご覧ください。